Banjir Mematikan di Libya Mengirim Alarm Bahaya Iklim untuk Dunia

Akibat perubahan iklim, bencana-bencana seperti banjir di Libya kini bukan kejutan yang tidak terduga lagi. Peristiwa ini bisa diprediksi dan harus diantisipasi dalam desain infrastruktur.

Jumlah korban tewas akibat badai Daniel ini jauh melampaui korban badai paling mematikan dalam sejarah Afrika, ketika banjir hebat melanda Aljazair pada 1927 dan menewaskan 3.000 orang. Menurut statistik dari EM-DAT, basis data bencana internasional, badai Daniel juga merupakan badai paling mematikan secara global setidaknya sejak 2013 ketika topan super Haiyan menewaskan 7.354 orang di Filipina.

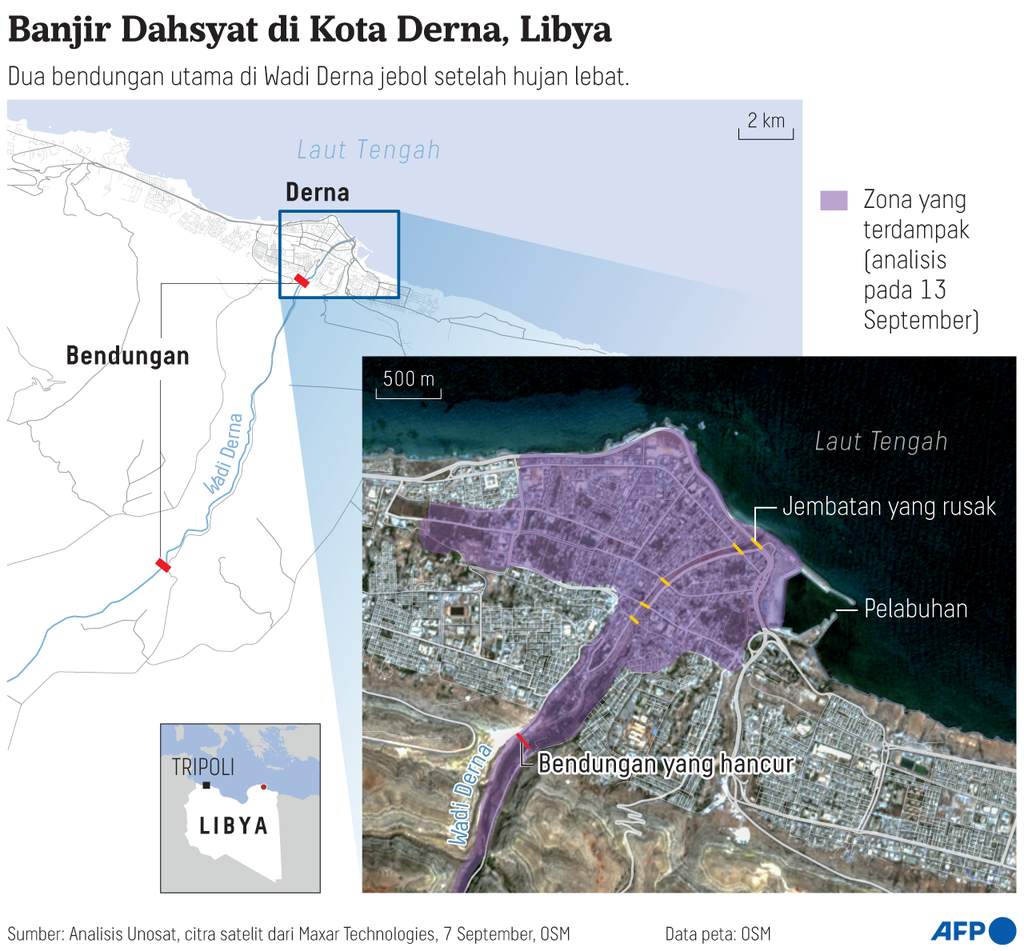

Banjir terparah terjadi di kota pelabuhan Derna yang berpopulasi 90.000 jiwa. Bencana itu diawali dengan hujan deras yang dibawa badai Daniel. Menurut data Pusat Meteorologi Nasional Libya, curah hujan saat itu mencapai 414,1 milimeter (mm) dalam 24 jam, merupakan rekor tertinggi dalam catatan sejarah di Libya.

Pemicu utamanya adalah fakta bahwa bendungan dan infrastruktur hidrolik belum siap dalam jangka panjang, baik dari segi pertimbangan desain maupun dalam jangka pendek, dari segi konsekuensi manajemen.

Air hujan kemudian memenuhi dasar sungai yang biasanya kering, atau wadi, di perbukitan di selatan Derna. Tekanannya terlalu besar bagi dua bendungan, Derna dan Abu Mansur, yang dibangun untuk melindungi kota dari banjir. Kedua bendungan itu pun runtuh.

Selanjutnya, air bah menyapu kota yang sudah dilanda konflik bertahun-tahun itu. Koordinator Bantuan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths mengatakan, ”(Perubahan) Iklim dan (lemahnya) kapasitas telah bertemu sehingga menyebabkan tragedi yang sangat mengerikan ini.”

Kerusakan di bagian timur kota Derna, Libya, Senin (11/9/2023).

Sebelum tragedi ini, setidaknya 300.000 penduduk di Libya berada di jurang kelaparan dan sudah membutuhkan bantuan kemanusiaan. Bencana ini diperkirakan akan menambah lebih dari 880.000 pengungsi.

”Tragedi di Libya menyoroti dampak buruk cuaca ekstrem terhadap negara-negara rentan dan menunjukkan perlunya peringatan dini multibahaya yang mencakup semua tingkat pemerintahan dan masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal WMO Petteri Taalas.

Pusat Meteorologi Nasional Libya sebelumnya memang mengeluarkan peringatan dini hujan lebat dan banjir. Namun, peringatan dini itu tidak mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh bendungan tua, sementara intensitas hujan lebih ekstrem.

Bersifat prediktif

Auroop Ganguly, profesor teknik sipil dan lingkungan di Northeastern University, menggambarkan banjir di Libya sebagai peristiwa ”angsa abu-abu”, yaitu peristiwa yang jarang terjadi tetapi dapat diprediksi. Menulis di laman kampusnya, Ganguly menyebut, angsa abu-abu tersebut termasuk pandemi Covid-19 dan badai Katrina, berbeda dengan peristiwa-peristiwa ”angsa hitam”, seperti serangan 11 September atau 9/11.

Angsa abu-abu inilah yang digambarkan para ahli sebagai ”kejutan prediktif”. Hal ini menimbulkan kehancuran pada masyarakat yang terkena dampak, tetapi menunjukkan adanya kekurangan yang sudah berlangsung lama dalam ”kesiapan dan ketahanan infrastruktur”.

Baca juga : Sudah 11.300 Orang Tersapu Banjir di Libya

Dalam makalah penelitian yang diterbitkan tahun lalu, ahli hidrologi Abdelwanees AR Ashoor dari Universitas Omar Al-Mukhtar, Libya, sebenarnya telah memperingatkan bahwa banjir berulang di wadi merupakan ancaman serius bagi Derna. Dia menyebut lima banjir sejak 1942 dan menyerukan tindakan segera untuk memastikan pemeliharaan rutin bendungan tersebut.

Seperti disebut Ganguly, ”Secara statistik, kita mungkin dapat mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini lebih mungkin terjadi, namun kita tidak dapat menentukan dengan tepat di mana, kapan, dan seberapa besar intensitas peristiwa-peristiwa tersebut akan terjadi.”

Faktanya, data WMO menunjukkan, risiko keberulangan bencana yang dipicu oleh peristiwa hidrometeorologi ekstrem semakin meningkat seiring dengan pemanasan global.

Agustus 2023 lalu, misalnya, banjir hebat dan longsor melanda sejumlah wilayah China, termasuk Beijing, setelah hujan turun dengan intensitas 744,8 mm dalam sehari. Berikutnya, pada awal September 2023 ini, hujan terhebat di Hong Kong dengan intensitas lebih dari 200 mm per hari sejak pencatatan dimulai 140 tahun lalu telah menyebabkan dua orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka.

Sebelumnya, musim panas 2022 lalu, sepertiga wilayah Pakistan dibanjiri hujan monsun musiman yang tidak normal, dimulai pada pertengahan Juni dan berlanjut hingga September, sehingga menyebabkan debit air tiga hingga enam kali lebih banyak dari normalnya. Banjir berdampak pada lebih dari 33 juta orang, atau sekitar 15 persen populasi negara tersebut, dan menewaskan lebih dari 1.300 orang pada 5 September.

Indonesia juga sudah berulang kali dilanda bencana akibat hujan di luar normal, misalnya banjir besar yang melanda Jakarta pada pergantian tahun 2020. Catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, hujan dengan intensitas 377 mm per hari yang tercatat di Bandara Halim Perdanakusuma merupakan yang tertinggi sejak dilakukan pengukuran tahun 1866.

Lihat juga : Banjir di Libya Bisa Memusnahkan Seperlima Penduduk Kota Derna

Berikutnya, kita juga mengalami anomali siklon Seroja yang membawa hujan ekstrem sehingga memorakporandakan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada April 2021 lalu. Data hujan harian pada 4-5 April 2021 oleh BMKG menunjukkan, curah hujan lebat hingga ekstrem melanda sebagian besar NTT. Bahkan, di Kupang, curah hujan mencapai 332,1 mm per hari, merupakan rekor tertinggi dalam sejarah di kawasan ini.

Kajian Siswanto, peneliti iklim dari BMKG, yang diterbitkan di jurnal Meteorological Society of Japan pada Februari 2022 juga menunjukkan adanya perubahan pola hujan. Durasi hujan semakin pendek, tetapi lebih ekstrem.

Sambil mendorong gerobak, warga nekat menyeberangi Jembatan Benenai di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, yang nyaris ambruk, seperti tampak pada Selasa (20/4/2021). Jembatan itu diterjang derasnya air Sungai Benenai pada saat bencana yang dipicu siklon tropis Seroja.

Sesuai hubungan Clausius-Clapeyron, kenaikan suhu permukaan meningkatkan kapasitas atmosfer menahan air. Relasi ini awalnya dikenalkan oleh Kevin E Trenberth, ilmuwan iklim dari National Center for Atmospheric Research, Amerika Serikat, yang menunjukkan adanya pengaruh langsung pemanasan global terhadap perubahan curah hujan dan hujan lebat.

Di satu sisi, peningkatan pemanasan menyebabkan penguapan yang lebih besar dan dengan demikian pengeringan permukaan sehingga meningkatkan intensitas dan durasi kekeringan. Namun, pada saat yang sama, menurut Trenberth (Encyclopedia of Hydrological Sciences, 2008), kapasitas udara menahan air meningkat sekitar 7 persen per 1 derajat celsius pemanasan.

Penelitian Siswanto menunjukkan, kenaikan suhu permukaan 1 derajat celsius meningkatkan kemampuan udara menahan air hingga 14 persen, dua kali lipat dari yang selama ini dipahami secara global. Artinya, semakin banyak kandungan uap air di atmosfer, potensi hujan ekstrem di kawasan panas, termasuk tropis, meningkat lebih tinggi lagi.

Hal ini sejalan dengan temuan Alexander Robinson dari Complutense University of Madrid dan tim di jurnal Nature (2021) yang menunjukkan bahwa pergeseran suhu global telah menyebabkan munculnya panas ekstrem yang hampir tidak mungkin terjadi tanpa pemanasan global antropogenik. Selain itu, rekor curah hujan yang ekstrem terus meningkat di seluruh dunia dan, rata-rata, satu dari empat rekor curah hujan dalam dekade terakhir dapat dikaitkan dengan perubahan iklim.

Lebih berisiko

Dengan meningkatnya insiden dan intensitas hujan ekstrem, ancaman bencana hidrometeorologi bakal terus meningkat. Infrastruktur hidrolik, seperti bendungan dan waduk, akan menanggung beban lebih berat. Alih-alih melindungi kota, seperti terjadi di Derna, sejumlah bendungan bisa menjadi sumber petaka.

Ganguly, yang pekerjaannya berfokus pada analisis sistem air, cuaca, dan iklim berbasis data, mengatakan bahwa hal ini merupakan masalah yang bakal dihadapi oleh operator bendungan di seluruh dunia.

Baca juga : Korban Banjir di Libya Masif karena Peringatan Dini Tak Berfungsi

”Pemicu utamanya adalah fakta bahwa bendungan dan infrastruktur hidrolik—dan hal ini terjadi di banyak belahan dunia—belum siap dalam jangka panjang, baik dari segi pertimbangan desain maupun dalam jangka pendek, dari segi konsekuensi manajemen,” kata Ganguly.

Lazimnya, infrastruktur fisik di dunia dibangun sesuai ancaman dalam kondisi normal, berdasarkan analisis hemat biaya, dan belum memperhitungkan kejadian cuaca ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim jangka panjang.

Namun, akibat perubahan iklim, bencana-bencana seperti di Libya kini bukan kejutan yang tidak terduga lagi, melainkan peristiwa yang bersifat prediktif dan harus diantisipasi dalam desain infrastruktur. Indonesia juga perlu mengkaji ulang daya tahan bendungan yang dibangun di era ”iklim normal” untuk lebih mengantisipasi kondisi iklim yang berubah menjadi lebih ekstrem.

What's Your Reaction?