Papua: 'Bom-bom itu dijadikan lonceng di balai kampung dan gereja' – Orang asli Papua di Agimuga dan trauma tentang Peristiwa 1977

Warga asli Papua di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, telah berulang kali menyatakan penolakan terhadap pengembangan Blok Warim, blok migas yang diklaim terbesar di Indonesia. Mereka bukan cuma cemas akan tersingkir dari tanah kelahiran, tapi juga khawatir pertambangan akan mengembalikan Agimuga menjadi area konflik bersenjata.

'Bom-bom itu dijadikan lonceng di balai kampung dan gereja' – Orang asli Papua di Agimuga dan trauma tentang Peristiwa 1977

Sumber gambar, Jos Donkers

- Penulis, Abraham Utama

- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia

Warga asli Papua di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, telah berulang kali menyatakan penolakan terhadap pengembangan Blok Warim, blok migas yang diklaim terbesar di Indonesia.

Mereka bukan cuma cemas akan tersingkir dari tanah kelahiran, tapi juga khawatir pertambangan akan mengembalikan Agimuga menjadi area konflik bersenjata.

Orang-orang asli Papua itu takut Peristiwa 1977 yang disebut Komisi Hak Asasi Manusia Asia sebagai "genosida yang terabaikan" akan terjadi lagi di Agimuga.

Masa lalu apa yang membekas di benak orang-orang Agimuga di Papua sehingga mereka enggan menyambut Blok Warim sebagai masa depan mereka? Mengapa mereka juga mengaitkan kegelisahan itu dengan Freeport?

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

- Mengapa rencana pembukaan 20 juta hektare hutan untuk lahan pangan 'untungkan korporasi dan rugikan warga'? – Kesaksian Orang Rimba yang tersisih dari hutan leluhur

- 7 terobosan baru bagi iklim dan alam yang luput dari perhatian

- Punahnya pari Jawa, spesies ikan laut pertama yang musnah akibat ulah manusia

- Kisah orang asli Papua tolak blok minyak terbesar di Indonesia – Tak mau 'tragedi bom' 1977 terulang

Akhir dari Artikel-artikel yang direkomendasikan

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Mengapa pemerintah tidak melibatkan warga asli Papua yang berpotensi terdampak Blok Warim? Dan apakah pertambangan pernah benar-benar memberi kesejahteraan yang merata bagi orang asli Papua?

BBC News Indonesia melakukan reportase dalam satu tahun terakhir di sejumlah kota di Papua. Tujuannya, memahami alasan mendalam di balik penolakan warga Agimuga terhadap eksploitasi minyak Blok Warim—sebuah pertanyaan yang juga muncul di benak para pakar geologi di Jakarta.

Kami juga menelusuri puluhan arsip dan buku serta melakukan berbagai wawancara di luar Papua.

'Tak mau kembali ke masa lalu'

"Kami takut nanti Peristiwa 1977 itu kembali terjadi."

Pernyataan ini dikatakan Maria, seorang perempuan muda berdarah Amungme yang lahir dan tumbuh besar di Agimuga.

Dia meminta agar identitas aslinya disembunyikan karena cemas mendapat intimidasi usai berbicara kepada BBC.

Maria mengungkap alasan ini dua hari setelah pertemuan pertama kami dengannya di Timika, Juli lalu.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Oki Budhi

Dia berkata, tak banyak orang Agimuga yang bersedia membagikan cerita tentang Peristiwa 1977 kepada orang-orang di luar komunitas mereka.

"Trauma itu masih sangat kami rasakan. Karena di sana [Agimuga] ada bukti Peristiwa 1977," ujar Maria.

"Orang tua kami sengaja menggantung bukti itu. Bom-bom itu dijadikan lonceng di balai kampung dan gereja," tuturnya.

Sumber gambar, Istimewa

Usia Maria kini telah berkepala tiga. Dia pernah bersekolah, tapi berhenti di tingkat menengah pertama. Biaya ketika itu, lagi-lagi, menjadi penghalang.

Maria berkata, Agimuga sekarang adalah distrik yang sepi. Merujuk sensus tahun 2022, penduduk Agimuga berjumlah 1.261 orang.

Namun Maria berkata, mayoritas warga tidak tinggal di distrik itu.

Sumber gambar, Jos Donkers

Maria bilang, selama bertahun-tahun warga Agimuga "lari ke Timika". Alasannya, kata dia, bukan sekedar mencari nafkah, tapi juga menghindari trauma masa lalu.

"Dulu ada banyak kampung. Tapi sekarang hanya tersisa enam kampung," ujarnya.

"Beberapa kampung sudah tidak ada manusianya. Jadi sudah kembali menjadi hutan rimba," tuturnya.

Sumber gambar, Jos Donkers

Maria menyebut banyak warga Agimuga cemas Blok Warim akan mengubah distrik itu menjadi medan pertempuran, seperti yang terjadi pada 1977.

Milisi pro-kemerdekaan Papua, menurut Maria, pasti akan melancarkan serangan ke lokasi eksplorasi migas.

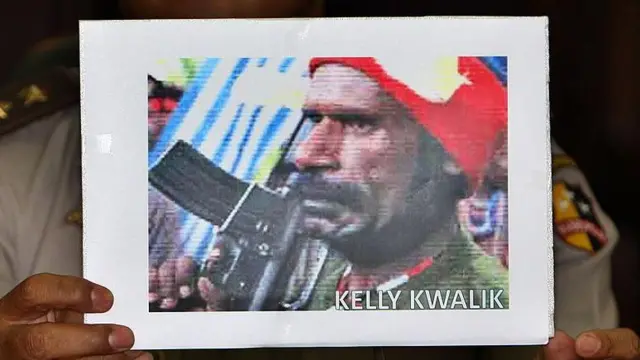

Kelompok sipil bersenjata itu, kata Maria, memegang prinsip yang sama seperti Kelly Kwalik—tak setuju kekayaan alam Papua diambil untuk kepentingan non-Papua.

Sumber gambar, AFP

Maria berkata, walau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tidak mengincar warga asli Papua, ekses dari konflik bersenjata akan tetap dirasakan orang-orang yang tidak mengangkat senjata.

"Kalau ada perusahaan masuk lagi, nanti seperti Pak Kelly, OPM yang sekarang ada di luar Agimuga akan langsung angkat senjata," ujar Maria.

"Kalau OPM masuk Agimuga lalu baku tembak dengan TNI/Polri, masyarakat bubar lagi.

- Kisah orang asli Papua tolak blok minyak terbesar di Indonesia – Tak mau 'tragedi bom' 1977 terulang

- Tuntutan masyarakat adat Papua dalam negosiasi Freeport

- Indonesia peringkat tujuh penghasil emas terbesar dunia, berapa banyak sisa emas di bumi?

"Kami lebih bagus hidup seperti sekarang ini—bertani dan berkebun. Dengan kehidupan seperti begini kami sudah nyaman. Tidak mau lagi ada hal-hal seperti begitu," kata Maria.

Sejak Peristiwa 1977, wilayah Pegunungan Tengah Papua terus-menerus menjadi pusat konflik bersenjata antara milisi pro-kemerdekaan dan aparat Indonesia.

Sumber gambar, Istimewa

Dua kejadian monumental dalam konflik bersenjata di Papua dalam dua tahun terakhir terjadi di wilayah ini—tak jauh dari Agimuga.

Philip Mehrtens pilot asal Selandia Baru yang bekerja untuk maskapai Susi Air, disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Nduga pada Februari 2023.

Milisi bersenjata di bawah pimpinan Egianus Kogoya baru melepaskan Philip pada September 2024.

Sumber gambar, Istimewa

Satu bulan sebelum Philip dilepaskan, seorang pilot pesawat perintis asal Selandia Baru bernama Glen Malcolm Conning tewas terbunuh di lapangan udara Distrik Alama.

Distrik itu berada persis di utara Agimuga dan berada dalam administrasi Mimika.

Pemerintah Indonesia menuduh Egianus sebagai pelaku pembunuhan Glen. Namun Egianus membantah.

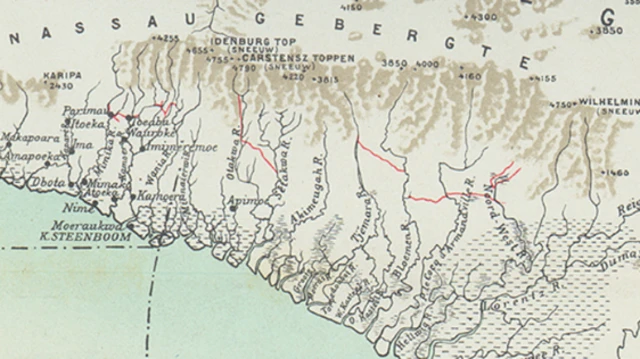

Sumber gambar, G. Kolff & Co

Dalam berbagai serangan yang mereka lakukan, Egianus maupun TPNPB selalu menyebar pernyataan pertanggungjawaban.

Itu tidak mereka lakukan setelah Glen tewas terbunuh di Alama.

BBC berupaya menelisik kebenaran di balik kematian Glen.

Namun akses transportasi udara yang merupakan satu-satunya jalan menuju Alama belakangan ditutup. Tak ada pula jalur komunikasi dan listrik di distrik itu.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/ Dwiki Marta

Namun seperti yang diutarakan Maria, Egianus memang telah mengumbar ancaman kepada otoritas Indonesia.

Egianus bilang, kelompoknya akan mengincar orang non-Papua yang dia sebut menguasai kekayaan Papua.

"Pokoknya semua orang yang cari makan, yang masuk ke Papua itu yang bikin akar tertanam, mereka menguasai Papua," kata Egianus kepada BBC.

- Wawancara eksklusif Egianus Kogoya – Perselisihan internal OPM, tuduhan terima suap, dan ancaman 'akan terus bikin pusing Indonesia’

- Militer dilibatkan dalam proyek Food Estate di Merauke, masyarakat adat 'ketakutan' – ‘Kehadiran tentara begitu besar seperti zona perang’

- Hakim PTUN Jayapura tolak gugatan suku Awyu di Papua yang menentang perkebunan sawit

"Semua masyarakat non-Papua masuk, bikin kios, jadi tukang ojek, atau menjual atau melakukan apapun di Papua."

"Setelah itu TNI/Polri membuat pengamanan, mereka membangun pos, batalyon, jadi warga pendatang bisa santai."

"Itu semua ada akarnya. Akarnya kecil itu—penjual dan orang yang cari makan itu—cabut dulu, baru pohon yang besar itu bisa roboh," tuturnya.

Sumber gambar, Istimewa

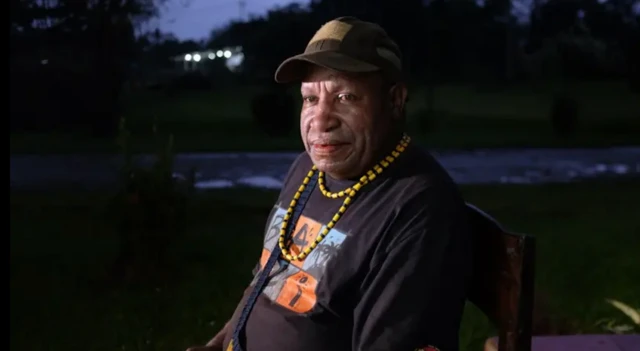

September 2023, kata Yulianus Tsolme, dia mendapat ancaman dari warga di kampung yang dia pimpin.

Orang-orang yang menemuinya itu berkata, "selama ini tidak pernah ada pembangunan di Agimuga, tapi sekarang perusahaan minyak akan datang."

Kepala Kampung Emkomalama itu berulang kali harus meyakinkan warganya. Yulianus bilang kepada mereka, pemerintah tidak pernah memberinya informasi mengenai Blok Warim.

"Saya ini di tokoh adat, tapi warga todong saya dengan parang," kata Yulianus.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Abraham Utama

Yulianus lantas segera menyatakan sikap kepada warganya bahwa dia pun tidak ingin Agimuga dibuka menjadi wilayah pertambangan migas.

"Mau taruh orang Agimuga ke mana kalau ada migas di sana," ujarnya.

"Jelas, masyarakat tidak mau. Kalau ada yang setuju, itu jelas bukan masyarakat Agimuga," kata Yulianus.

- Kisah 'keberhasilan' masyarakat adat Knasaimos di Papua, apa konsekuensinya dan bisakah ditiru masyarakat adat lain?

- All Eyes on Papua - ‘Mengapa baru sekarang ramai-ramai bicarakan persoalan di Papua’?

- 'Kami mau makan dari mana? Alam kami sudah rusak habis'

Masyarakat Agimuga, menurut Yulianus, belum pulih dari trauma terhadap operasi militer.

Seperti yang diutarakan Maria, dia cemas pertambangan migas akan mengubah distrik itu menjadi medan konflik bersenjata.

"Jangan masyarakat mati seperti cacing," kata Yulianus.

Sumber gambar, Istimewa

Orang asli Papua dan traumanya

Cerita masa lalu selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ini adalah tradisi yang hidup di setiap kelompok suku di Papua.

Kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi itu mencakup awal kehidupan leluhur, tanah adat, dan berbagai peristiwa penting yang dialami sebuah kelompok suku atau keluarga.

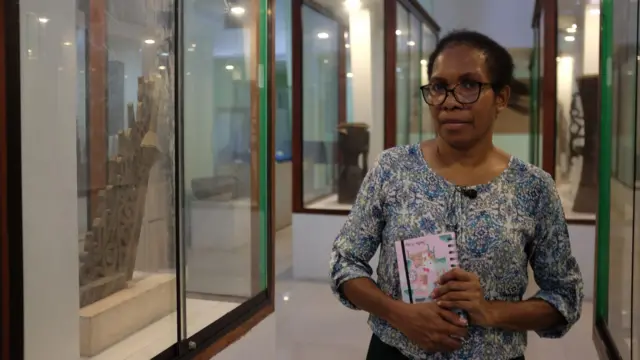

Analisis itu dikatakan Aplonia Yonggom, pengajar studi sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Abraham Utama

Aplonia mengutarakan kesimpulan itu bukan hanya karena dia memiliki kepakaran di ilmu sejarah.

Perempuan asli Papua asal Distrik Mindiptana, Boven Digoel, ini menyaksikan, mendengar, dan merasakan secara langsung dampak operasi militer Indonesia di kampungnya pada tahun 1984.

"Sejarah itu adalah bagian dari diri kami," ujar Aplonia.

"Sebagai manusia Papua yang mengalami dan melihat, cerita itu tetap tertanam di dalam diri kami.

"Mendengar dari generasi pertama, orang tua atau kakeknya, akan menimbulkan trauma dan sakit hati yang bisa bertahan seumur hidup," tuturnya.

Sumber gambar, Leiden University Library

Aplonia berkata, cerita kepedihan akibat konflik bersenjata dan kemiskinan diestafetkan antargenerasi.

Realita ini, kata dia, menggugat anggapan bahwa Papua adalah tanah kosong—tanpa manusia, kultur, dan sejarah.

"Papua tanah kosong sebenarnya pernyataan yang sudah saya dengar sejak saya masih SD. Saya pernah dengar itu dan itu tidak benar," ujarnya.

Aplonia berkata, Peristiwa 1984 hingga kini membekas di ingatannya sebagai trauma. Kejadian itu juga membentuk pola pikir dan sikapnya hari ini.

Sumber gambar, Greenpeace/Jurnasyanto Sukarno

Peristiwa 1984 merujuk pada operasi militer Indonesia di sekitar perbatasan Papua dan Papua Nugini.

Di Boven Digoel, operasi yang melibatkan Kopasandha (Kopassus) ini terjadi usai milisi pro-kemerdekaan menyerang pos militer di dua kampung: Kanggewot dan Kakuna pada 11 dan 12 April 1984.

Penerjunan tentara, seperti yang terjadi di pegunungan tengah Papua pada 1977, memicu gelombang pengungsian warga asli Papua di Boven Digoel. Setidaknya 9.500 warga Boven Digoel menyeberang mencari keselamatan ke Papua Nugini.

Sumber gambar, Leiden University Library

Orang-orang Suku Muyu itu mengungsi ke wilayah masyarakat Yonggom, kerabat mereka yang sejak awal 1900-an bermigrasi ke wilayah barat Papua Nugini.

Pembagian Pulau Papua oleh otoritas kolonial Belanda dan Inggris memisahkan dua kelompok Muyu ini dengan garis demarkasi—dan belakangan dengan status kewarganegaraan yang berbeda.

"Waktu itu terjadi pemberontakan dan timbul konflik dengan aparat. Akhirnya aparat diturunkan ke Boven untuk 'menyapu rata sampai habis'," kata Aplonia.

- ‘Kalau ada keadilan di Papua, tak perlu digelar pengadilan rakyat di London’ – Apa itu Permanent Peoples’ Tribunal dan lima hal penting yang perlu diketahui

- Prabowo berencana beri amnesti kepada kelompok pro-kemerdekaan Papua – Apa itu amnesti dan apa pengaruhnya bagi penyelesaian konflik di Papua?

- Anggota TNI AU bakar istri di Papua – Mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua jarang mencuat ke permukaan?

Hampir sebagian besar kerabat Aplonia mengungsi ke Papua Nugini, tapi tidak dengan keluarga intinya. Mereka bertahan di sebuah gereja di Mindiptana selama tiga bulan.

Sejak saat itu, ayah Aplonia yang merupakan seorang guru, diminta aparat untuk secara rutin melapor ke pos militer—momen yang dia sebut kerap berujung pada kekerasan fisik dan verbal.

"Kalau saya ingat kembali, kejadian itu menimbulkan rasa sakit hati," kata Aplonia.

"Dan saya pikir yang saya alami itu dialami teman-teman di tempat lain, terutama di wilayah pegunungan," ujarnya.

Sumber gambar, Leiden University Library

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Trauma atas peristiwa kekerasan masa lalu, kata Aplonia, menimbulkan ketakutan warga asli Papua setiap kali pemerintah merencanakan pembangunan.

Dan ketika ingatan buruk itu belum hilang, mereka harus berhadapan dengan risiko kehilangan tanah untuk proyek pembangunan.

"Pemerintah harus melihat dulu apa yang pernah kami alami," ucap Aplonia.

"Kalau pemerintah datang tanpa mengenal dulu—melihat situasi masyarakat pada masa lampau—akan muncul ketakutan baru: apakah nanti masa lalu itu akan terulang lagi.

"Pembangunan tanpa melihat aspek ini bukanlah sebuah pembangunan karena manusia yang ada di situ tidak bisa berdamai dengan ketakutan mereka," kata Aplonia.

***

Tulisan ini merupakan bagian kedua dari liputan mendalam tentang blok migas terbesar di Indonesia yang ditentang berbagai kelompok orang asli Papua.

Bagian ketiga dari tulisan ini bisa Anda simak pada Rabu, 5 Februari 2025, di laman BBC News Indonesia.

Anda juga bisa menyimak tulisan pertama, Kisah orang asli Papua tolak blok minyak terbesar di Indonesia – Tak mau 'tragedi bom' 1977 terulang.

- Kisah orang asli Papua tolak blok minyak terbesar di Indonesia – Tak mau 'tragedi bom' 1977 terulang

- Tambang emas ilegal di pedalaman Papua: Mendulang dari derita Suku Korowai

- 'Saat diperpanjang hingga 2041, pemilik ulayat tak dilibatkan, sekarang ditambah lagi hingga 2061' - Pemerintah Indonesia dinilai terburu-buru memperpanjang kontrak Freeport

Potensi sumber daya Papua dan orang-orang yang mengincarnya sejak awal

Tanah Papua sejak abad ke-19 telah menarik perhatian berbagai kalangan non-Papua.

Partai politik Belanda yang berhaluan kanan jauh dan berelasi erat dengan Partai Nazi di Jerman, misalnya, pernah membahas Tanah Papua dalam siasat populis mengatasi perekonomian yang ambruk.

Sejumlah korporasi Jepang pun sempat menelisik peluang ekstraksi sumber daya di Tanah Papua pasca-Perang Dunia II.

Mereka berupaya memuluskan niat itu melalui beberapa perwira militer Jepang yang dianggap berperan dalam kemerdekaan Indonesia.

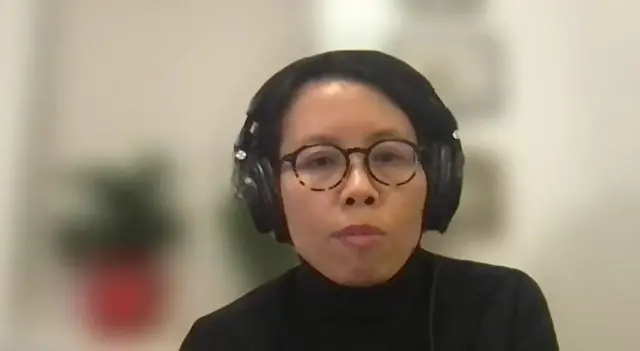

Niat dan siasat berbagai kelompok dari luar Papua ini disebut antropolog Veronika Kusumaryati sebagai bukti bahwa Tanah Papua "sejak lama telah menjadi subyek ekspansi karena kekayaan sumber dayanya".

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Abraham Utama

Pada 1816, Belanda memegang kendali Hindia Belanda setelah negeri koloni ini dilepas oleh Inggris—buntut dari kekalahan Napoleon I dan pasukan imperial Prancis dalam Pertempuran Waterloo pada 1815 dan perjanjian antara Inggris-Belanda yang diteken di London setahun sebelumnya.

Pada beberapa tahun pertama setelah pengambilalihan itu, Belanda mendirikan kembali pos-pos pemerintahan kolonial di Hindia Belanda.

Tapi tak ada pos yang mereka bangun di Tanah Papua—saat itu disebut sebagai Nugini—menurut sejarawan Willem Morzer Bruyns.

Belanda, kata Bruyns, ketika itu belum menjadikan Tanah Papua sebagai bagian dari koloni Hindia Belanda.

Barulah saat Inggris membuka jalur pelayaran dari utara Australia menuju Nugini pada 1820-an, Belanda mulai mempertimbangkan wacana menduduki Tanah Papua.

Namun alasan Belanda waktu itu bukan untuk mencegah Inggris menguasai Tanah Papua. Bruyns menulis, Belanda merasa perlu menduduki Tanah Papua karena mereka tak mau Inggris menjadikan wilayah itu "sebagai batu loncatan merebut Maluku yang kaya tanaman rempah".

Usai pelayaran eksplorasi yang mereka mulai pada tahun 1826, Belanda mendirikan pos kolonial pertama mereka di Tanah Papua pada 1828.

Tanah Papua, kata Bruyns, hanya mereka jadikan sebagai "daerah penyangga pencegah ekspansi Inggris".

Sumber gambar, Tropenmuseum

Seratus tahun kemudian, wacana menjadikan Tanah Papua sebagai permukiman baru untuk orang-orang berdarah campuran Indo-Belanda muncul.

Di Hindia Belanda, komunitas ini tak memiliki kedudukan setara dengan orang Belanda totok, termasuk soal kepemilikan tanah.

Wacana migrasi ke Tanah Papua itu mulai dibicarakan setidaknya sejak 1923.

Orang-orang berdarah campuran Indo-Belanda yang disebut dengan istilah blijvers itu juga jengah karena mereka harus bersaing mendapatkan pekerjaan dengan penduduk dari kelas elite pribumi—yang menikmati hak pendidikan pasca-kebijakan politik etis.

Dengan hasrat mendapat hak penguasaan tanah dan menjadi masyarakat kelas atas, sejarawan Ulbe Bosma menyebut Aliansi Indo-Eropa di Hindia Belanda (Indo-Europees Verbond) lantas berharap komunitas mereka dapat bermigrasi ke Tanah Papua.

Untuk mewujudkan rencana itu mereka membentuk Perkumpulan Kolonisasi Nugini (VKNG) pada 1926. Namun belakangan terjadi bentrok di antara pimpinan organisasi tersebut.

Buntutnya, A.R Landsman, salah satu pendiri VKNG, mengundurkan diri dan membentuk lembaga baru: Yayasan Kolonisasi dan Imigrasi Nugini (SIKNG).

VKNG dan SIKNG, menurut antropolog Danilyn Rutherford, bersaing menjadi yang pertama kali membuka permukiman untuk komunitas Indo-Belanda di Tanah Papua.

Pada 1930 VKNG mendirikan permukiman di dekat Hollandia (kini Jayapura), sementara SIKNG melakukan itu di Manokwari. Tiga tahun berselang, setidaknya 400 orang Indo-Belanda sudah menetap di Tanah Papua.

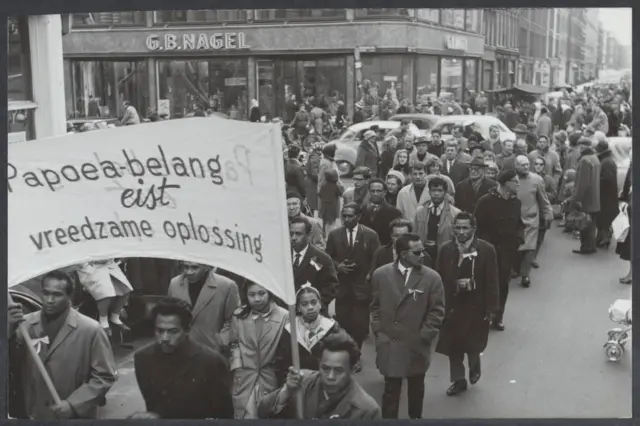

Sumber gambar, Ullstein Bild/Getty Images

Wacana migrasi ke Tanah Papua juga dibicarakan di Belanda. Anton Mussert, pimpinan Partai Gerakan Nasional-Sosialis, menyebut Tanah Papua adalah salah satu solusi untuk perekonomian Belanda yang terjungkal usai Perang Dunia I.

Merujuk riset Ulbe Bosma, setidaknya terdapat 500.000 pengangguran di Belanda selama 1930-an.

Berdasarkan angka itu, Mussert, yang merupakan kolaborator Partai Nazi Jerman, mendorong pemerintahnya menjadikan Tanah Papua sebagai rumah baru bagi para petani Belanda.

Lebih dari itu, merujuk studi arsipnya, Danilyn Rutherford menyebut Anton Mussert dan Partai Gerakan Nasional-Sosialis adalah penyokong visi migrasi ke Tanah Papua yang digagas VKNG.

Rutherford menulis, VKNG berniat mencegah Tanah Papua menjadi permukiman bagi orang-orang dengan latar belakang ras berbeda. VKNG secara ketat membatasi jumlah tenaga kerja dari kelompok orang asli Papua dan orang Jawa.

"Orang-orang Papua harus menjauhi lahan pertanian di koloni," begitu propaganda Partai Gerakan Nasional-Sosialis kala itu.

Dalam sebuah dokumen propaganda lainnya, Rutherford menyebut partai itu juga mengusulkan agar orang asli Papua dipindahkan dalam sebuah permukiman khusus.

Tujuannya, "agar otoritas kolonial dapat menekan kebiasaan yang bertentangan dengan moral dan higienitas".

Wacana tempat penampungan bagi orang asli Papua yang ditunjukkan oleh Rutherford itu serupa dengan siasat kolonial di berbagai belahan dunia terhadap penduduk asli, seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Sumber gambar, Spaarnestad Photo/Nationaal Archief

Selain wacana permukiman bagi ratusan ribu orang Indo-Belanda, penjelajahan Tanah Papua oleh para akademisi Belanda mulai marak sejak 1900-an. Era penjelajahan itu bergulir walau pemerintah Belanda urung membentuk pemerintahan administratif di sana.

Dalam berbagai ekspedisi itu, para penjelajah Belanda sangat jarang melibatkan orang asli Papua, termasuk sebagai penunjuk jalan maupun kuli panggul. Para penjelajah itu justru kerap menggunakan tenaga orang-orang asli Kalimantan yang mereka sebut dengan istilah Dayak.

Mereka menganggap "orang Dayak" tak mudah lelah, pandai membuat perahu dan membangun bivak, serta terbiasa hidup di belantara maupun sungai.

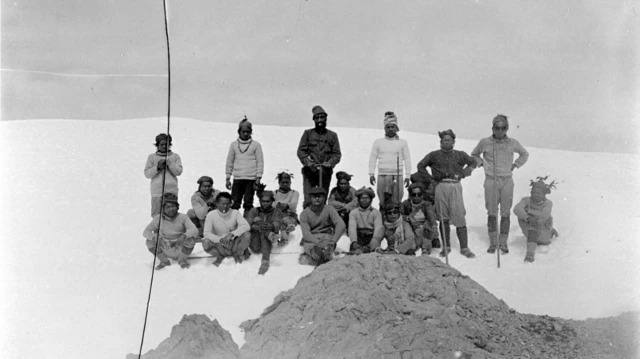

Sumber gambar, Franssen Herderschee

Salah satu penjelajahan itu dilakukan geolog bernama Jean Jacques Dozy bersama dua rekannya: Anton Colijn dan Frits Wissel, pada 1936.

Bersama delapan "orang Dayak" yang mereka pekerjakan sebagai kuli panggul, mereka mendaki Nemangkawi Ninggok.

Dalam ekspedisi itu, Desember 1936, Dozy "menemukan" apa yang dia sebut sebagai gunung tembaga alias ertsberg, dalam bahasa Belanda. Gunung inilah yang kemudian ditambang oleh Freeport sejak 1973.

Geolog yang bekerja untuk Freeport, Forbes Wilson, pada 1960 melakukan napak tilas pendakian Dozy.

Dalam ekspedisi eksplorasi mineral itu, Moses Kilangin, laki-laki Amungme yang menyarankan komunitas adatnya hijrah ke Agimuga, bekerja sebagai penunjuk jalan bagi Wilson.

Pendakian Wilson dan Kilangin itu menjadi bagian penting dari hadirnya Freeport di Amungsa.

Sumber gambar, Jean Jacques Dozy

Pihak eksternal lain yang berusaha mendapat keuntungan dari Tanah Papua berasal dari Jepang.

Jepang mengincar potensi minyak bumi, berkaca pada eksploitasi minyak di sekitar Sorong, oleh perusahaan Nederlandsch Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM).

Walau menggunakan nama Belanda, 60% saham perusahaan ini dikuasai korporasi berbasis di Amerika Serikat, yakni Standard Vacuum Oil Co. (40%) dan Far Pacific Investments yang dimiliki Standard Oil of California (20%).

Pada 23 Mei 1935, NNGPM mendapat hak eksklusif selama 50 tahun untuk West New Guinea Block.

Luas konsesi yang diberikan oleh otoritas Belanda itu mencapai 100.000 hektare di kawasan kepala burung Tanah Papua—kini Papua Barat Daya.

Sumber gambar, Wereld Museum

Setahun usai menerima konsesi itu, NNGPM hampir tuntas melakukan pemetaan kawasan fan fotogeologi. Melalui pengeboran sumur, mereka menemukan potensi minyak di Klamono (1935), Mogoi (1939), dan Waisan (1941).

NNGPM ketika itu juga mendalami lagi temuan minyak para geolog Belanda pada dekade 1920-an di Selat Sele.

"Kualitas minyak dari lapangan-lapangan ini belum pernah ditemukan sebelumnya—dari segi kandungan belerang yang rendah bahkan nihil," tulis akademisi asal Australia, Greg Poulgrain, dalam risetnya.

"Temuan minyak ini sebuah keunggulan jika dihitungkan dalam hal penghematan biaya kilang," kata Greg.

Sumber gambar, Leiden University Libraries

Ketika otoritas kolonial Belanda mulai berinvestasi di Tanah Papua pasca-Perang Dunia II, minyak bumi menjadi komoditas ekspor utama mereka dari wilayah ini.

Pada 1952, minyak bumi menyumbang satu pertiga dari total ekspor yang dikapalkan dari Tanah Papua. Minyak bumi tersebut berasal dari sejumlah lapangan minyak yang ditemukan sebelum Perang Dunia ke-II.

Otoritas kolonial Jepang mengerti betul potensi minyak bumi di Tanah Papua ini. Greg bilang, minyak bumi adalah salah satu material utama yang dicari Jepang dalam perluasan jajahannya di Hindia Belanda dan kawasan Pasifik.

Jepang mengambil alih lapangan minyak di Tarakan dan Balikpapan pada 12 dan 23 Januari 1942. Mereka melakukan hal yang sama di Palembang satu bulan setelahnya.

Di Nugini, Jepang menyerbu kantor pusat NNGPM di Babo dengan serangan pesawat tempur, juga pada Februari 1942.

Penguasaan Tanah Papua, kata Greg, ketika diserahkan otoritas Jepang kepada Angkatan Laut mereka.

Orang nomor satu di badan militer itu adalah Laksamana Tadashi Maeda, figur yang meminjamkan rumah dinasnya di Menteng, Jakarta, untuk perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945.

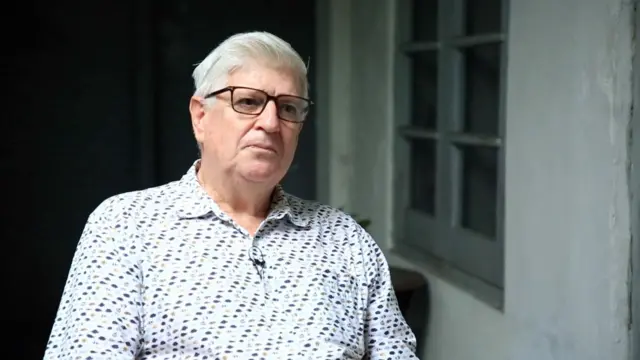

"Maeda adalah salah satu petinggi Jepang yang merancang serbuan ke belahan bumi selatan," ujar Greg.

"Dia adalah salah satu petinggi Jepang yang bilang bahwa Jepang harus menduduki Nugini dan menjadikannya Jepang yang baru," kata Greg.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Oki Budhi

Perkataan Greg itu sejalan dengan dokumen pemerintah kolonial Belanda yang merangkum siasat ekspansi Jepang di Hindia Belanda dan Nugini.

Merujuk dokumen terbitan tahun 1944 itu, perusahaan Nanyo Kohatsu Kabushiki yang dibentuk Kerajaan Jepang merupakan yang paling aktif mencari peluang bisnis di Nugini.

Korporasi ini disebut dinaungi kepentingan besar Angkatan Laut Jepang dan memiliki anggaran tak terbatas.

Tahun 1935, pada momen yang tak begitu jauh dengan operasional pertama NNGPM di Sorong, Presiden Direktur Nanyo Kohatsu Kabushiki, Haruji Matsue, menerbitkan perintah agar bawahannya melakukan eksplorasi minyak bumi secara diam-diam di kawasan utara Papua.

Pimpinan perusahaan ini juga mengeluarkan surat perintah yang sama kepada kantor cabang mereka di Manokwari—tapi fokusnya bukan ke pertambangan, melainkan sektor pertanian.

"Dari korespondensi antara orang Jepang di Nugini dan koneksi mereka di Jepang, jelas bahwa pendudukan mereka terhadap Nugini akan segera terjadi," begitu kesimpulan otoritas kolonial Belanda.

Sumber gambar, munasprok

Greg berkata, fakta bahwa Jepang mengetahui potensi minyak bumi di Nugini dibenarkan oleh Shigetada Nishijima kepadanya di Tokyo, pada Agustus 1983.

Nishijima adalah mata-mata Angkatan Laut Jepang yang telah berada di Hindia Belanda sejak 1937. Oleh otoritas kolonial Belanda, pada 1941 dia sempat dipenjara bersama 1.700 warga Jepang lainnya ke Loveday Camp, penjara interniran di selatan Australia.

Seperti Maeda, Nishijima ikut serta dalam penyusunan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945. Tak hanya bertugas menjadi penerjemah bahasa, dia juga memberi berbagai opini kepada Maeda dan para figur nasionalis Indonesia.

Greg berkata, relasi yang dibangun Maeda dan Nishijima dengan para figur nasionalis itu berkembang ke urusan bisnis pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia.

Pada Mei 1958, kata Greg, Perusahaan Minyak Nasional (Permina) untuk pertama kali mengekspor minyak mentah.

Minyak seberat 3.000 dead weight tonnes itu diangkut ke atas kapal tanker Shozui Maru dan dikirim ke Jepang untuk Kobayashi Group.

Ekspor minyak mentah itu merupakan bagian dari pembayaran pinjaman sebesar US$53 juta (setara Rp862 miliar dengan kurs saat ini) yang didapatkan Permina dari Kobayashi.

Di Kobayashi, Maeda dan Nishijima duduk di kursi pimpinan

Sumber gambar, Dokumen Shigetada Nishijima

Lebih dari itu, Maeda juga berperan saat Soekarno menyerahkan lapangan minyak bumi di sekitar kepala burung Papua kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan).

Berbeda dengan Permina yang dipimpin Ibnu Sutowo dan dekat dengan jaringan Angkatan Darat, Permigan dioperasikan oleh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia.

"Soekarno menganggap lapangan minyak itu telah kosong. Dia memberi konsesi ke PKI tanpa sadar bahwa kawasan itu memiliki sumur-sumur minyak paling kaya—mungkin seantero Asia Tenggara," ujar Greg.

Maeda tahu Permigan tak punya kemampuan mengeksplorasi sumur-sumur minyak baru di kepala burung Papua. Dia kemudian menawarkan diri untuk mencarikan perusahaan yang bisa membantu Permigan.

Namun Maeda, kata Greg, tak pernah melunasi janjinya kepada Permigan.

"Jadi yang terjadi sebenarnya adalah Maeda mencegah PKI menemukan cadangan minyak di sana," ujar Greg.

"Jika PKI waktu itu menemukan minyak di Papua, mereka akan mendapat jutaan dolar dan itu akan mengubah sejarah," tuturnya.

Sumber gambar, Getty Images

Permigan dibubarkan pemerintah pada Januari 1966—bersamaan dengan pembasmian segala sesuatu yang dianggap kiri usai G30S.

Adapun Maeda kala itu meneruskan jalan bisnisnya di Indonesia bersama korporasi Jepang, Mitsui Bussan.

Nishijima menjalani masa tua yang sama. Dia bekerja sebagai pelobi bisnis dan belakangan menjadi pimpinan di perusahaan North Sumatra Oil Development Company.

Tatkala dua mantan perwira tinggi Jepang itu bergeliat dengan urusan bisnis di Indonesia, Freeport pada era yang sama tengah menimbang rencana ekspansi mereka ke Tanah Papua.

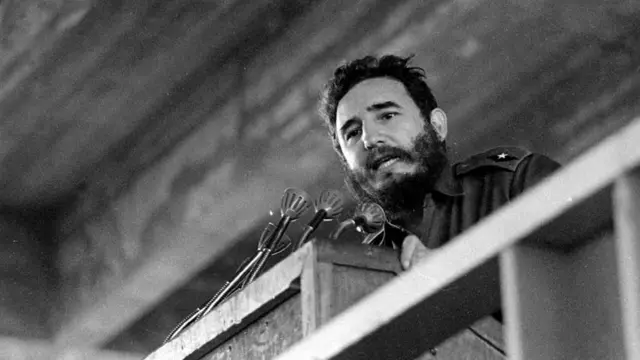

Kemenangan kelompok revolusioner Kuba yang dipimpin Fidel Castro pada awal Januari 1959 mengubah masa depan Freeport. Investasi yang mereka canangkan bersama pemerintah Amerika Serkat pada 1955 untuk membangun fasilitas pertambangan nikel dan kobalt di Teluk Moa, Kuba, rontok.

Kurang dari setahun usai naik ke tampuk kepemimpinan Kuba pascakejatuhan Fulgencio Batista, Castro menerapkan pajak sebear 25% untuk bijih mineral hasil tambang.

Sumber gambar, Getty Images

Telegram rahasia Badan Intelijen Pusat AS (CIA) mencatat, pada pidato tanggal 27 Maret 1960, Castro menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk investasi privat di Kuba. Merujuk sikap Castro itu, Freeport menyatakan akan segera menutup operasional mereka di Teluk Moa pada 8 April 1960.

Dari Kuba, geolog sekaligus pimpinan Freeport, Forbes Wilson, berupaya mendorong perusahaannya memalingkan masa depan mereka ke Tanah Papua.

"Saya mendapatkan reaksi beragam," tulis Wilson dalam bukunya yang terbit pada 1981.

"Sejumlah direktur menyatakan antusiasme mereka. Namun yang lain merasa proyek pertambangan di Ertsberg tak akan berbuah manis, bahkan tidak masuk akal," kata Wilson.

"Bagi mereka, saat itu adalah periode yang tidak mengungtungkan untuk mengeluarkan investasi besar di belahan dunia yang penuh ketidakpastian secara politik," tulisnya.

Namun Wilson mampu meyakinkan para koleganya di Freeport. Wilson, pada 1960, bersama rekannya, Del Flint, mengajak laki-laki Amungme bernama Moses Kilangin, untuk melakukan napak tilas perjalanan Jean Jacques Dozy ke Nemangkawi Ninggok.

Moses, kata Wilson, adalah individu yang sangat berbeda dari komunitasnya—"memiliki kecerdasan jauh di atas rata-rata dan keingintahuan yang jauh di luar kampungnya".

Sumber gambar, Wereld Museum

Dimulai dari eksplorasi geologi itu, Freeport mengalihkan bisnis mereka dari Kuba menuju Tanah Papua. Di tengah perpolitikan dunia yang memanas akibat Perang Dingin dan pergantian rezim dari Orde Lama dan Orde Baru, Freeport pada tahun 1967 mendapatkan kontrak karya untuk pertambangan tembaga dan emas di tanah ulayat orang-orang Amungme.

Wilson menggarisbawahi peran sejumlah orang Indonesia, yang dia sebut memuluskan jalan Freeport menuju Tanah Papua. Salah satu yang dia sebut adalah Julius Tahija, eks petinggi KNIL, yang belakangan memimpin perusahaan migas, PT Caltex Pacific Indonesia (sekarang Chevron).

Putra kandung Julius, George Tahija, meneruskan jejak ayahnya di Tanah Papua, dengan menduduki jabatan komisioner di PT Austindo Nusantara Jaya, sebuah korporasi kelapa sawit dan sagu. Korporasi yang mendukung jargon "sagu Papua untuk dunia" ini tercatat pernah terlibat sengketa tanah dengan kelompok masyarakat adat di Papua.

***

Tulisan ini merupakan bagian kedua dari liputan mendalam tentang blok migas terbesar di Indonesia yang ditentang berbagai kelompok orang asli Papua.

Dalam tulisan bagian ketiga, kami akan menyajikan reportase dari wilayah eksploitasi minyak bumi di kepala burung Papua dan hasil perbincangan dengan sejumlah keturunan pemilik ulayat di wilayah operasional Freeport.

Pada seri terakhir liputan mendalam ini, kami akan membawa para pembaca pada sebuah pertanyaan besar yang terkait dengan Blok Warim: apakah pertambangan memberikan kesejahteraan bagi orang-orang asli Papua?

Bagian ketiga dari tulisan ini bisa Anda simak pada Rabu, 5 Februari 2025, di laman BBC News Indonesia.

Tulisan bagian pertama liputan mendalam ini dapat Anda baca pada tautan berikut: Kisah orang asli Papua tolak blok minyak terbesar di Indonesia – Tak mau 'tragedi bom' 1977 terulang

What's Your Reaction?